企業QQ:400-0371-282

普通QQ:707134090

移動電話:15803856648

地址:中國·鄭州 航海東路富田財富廣場2號樓22層

全腦提醒

怎樣和青春期的孩子相處?這些大腦知識你得知

更新時間:2020-01-04 10:51??瀏覽次數:

這幾天,朋友圈瘋傳一張圖,身為老母親的我,看得心里拔涼拔涼的。

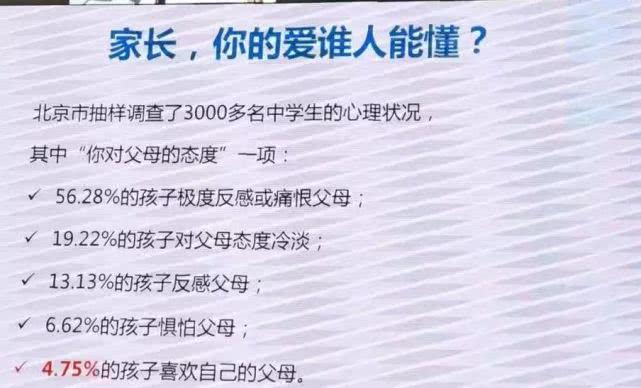

北京市抽樣調查了3000多名中學生的心理狀況,其中“對待父母的態度”一項中:

56.28%,也就是超過半數的孩子都投給了最強烈的選項:極度反感或痛恨父母。只有4.75%的孩子表示喜歡自己的父母。

也就是說,辛辛苦苦養娃十多年,到了青春期的時候,只有5%的父母能真正成功闖關,和孩子始終保持良好的關系。(實際好不好孩子說了才算)

有個朋友說:“以為孩子到青春期就是半個大人了,結果卻是行走的炸彈,分分鐘搞出個驚天動地,全家人都得看他臉色,小心伺候著,怎么就突然變成這樣了?!小時候那個省心的娃去哪兒了啊!”

在腦科學領域頗有建樹的Sarah Jayne Blakemore教授,是劍橋大學心理學與認知神經科學教授,也是倫敦大學認知神經科學名譽教授,發表過120多篇論文,獲獎無數。尤其是在青少年大腦研究中,Blakemore教授絕對是翹楚級人物。

這次會議上,她的演講主題就是青春期的大腦發育。

世衛組織對青春期的年齡定義為10-20歲。聽了教授的演講,挑一些重點的也跟各位爸爸媽媽說說:提前有預期,等到時候兵來將擋水來土掩,大家也能更加從容面對。

01.

青春期孩子的大腦

分分鐘在打仗

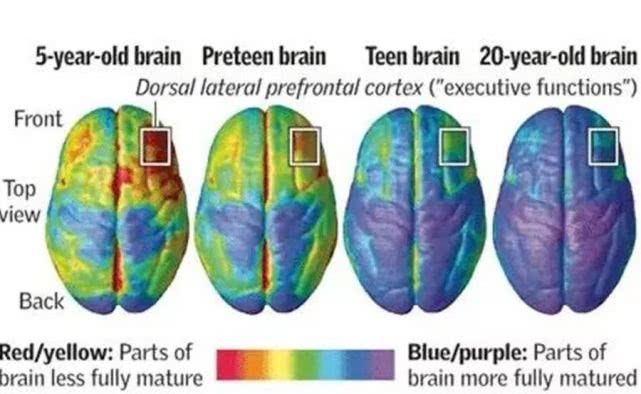

這是一張腦部發育圖,分別代表了5歲、青春期前期(9-12歲)、青春期(13-19歲)、20歲人腦的發育情況。紅色/黃色的區域代表尚未完全發育,而藍色/紫色區域則代表完全發育成熟。

不難看出,從孩子出生一直到20多歲,大腦一直處于不斷發育的過程,而且各個部位發育的時間是有先有后的。正是這種發育上的不均衡,造成了青春期孩子常見的“情感”與“理智”間的矛盾。

首先,是前額葉與邊緣系統發育得不平衡。

人類大腦的前額皮質,主要負責人的高級認知功能,包括做出決定、計劃,抑制沖動,同時也和社交活動、理解他人和自我認知有關。它很重要,但發育卻最晚,一直到25歲左右才會成熟。

可就前額葉還在懵懵懂懂時,大腦的邊緣系統就日漸成熟了。大腦邊緣系統由海馬和杏仁核構成,用于管理記憶、情緒和感受獎勵。這部分一般在15歲以前就發育成熟。

這意味著,青春期的孩子雖然和成年人一樣能夠感知情緒、情感,但卻沒有成年人那種控制情緒和行為的能力,很難像成年人一樣作出理性的決策。

所以,青少年確實愛沖動,但他們也真的是身不由己啊!

02.

關于自己的一切評論

孩子都很在乎

曾經在網上看到一個父親大吐苦水,不知道該怎么和太過敏感的14歲女兒相處。一句無心的話或者無意的舉動,都可能傷到女兒。不僅僅是父母,只要任何與自己相關的評論或行為都會引發青春期孩子的高度關注。這與內側前額葉皮質有關。

內側前額葉皮質被稱為“自我”的神經基礎,當你想到自己,或者某一個場景對自己有情感意義時,內側前額葉區域就會變得活躍起來,尤其是在社交場合。

根據哈佛大學的一項研究,在15歲左右,人類的內側前額葉區域在社交場合的活躍度會達到峰值。

這也就解釋了,為什么青少年會比成年人更焦慮,因為他們的自我意識極度強烈。而成年人,早就習慣了這種“自我感”,面對其他人的審視也會淡然很多。

事實上,內側前額葉在社交場合的活躍,對青少年帶來的影響還不止于此。

03.

被排斥的恐懼,在孩子眼里

遠大于吸煙對健康的傷害

青少年(特別是青春期早期時)對社會排斥非常敏感,尤其是和同齡人在一起時。同齡人的觀點、評價會對他們產生極大的影響,甚至讓他們寧愿冒著高風險,也要選擇去迎合周圍人。

“明知山有虎,偏向虎山行”這事兒,青少年最愛干。

其實,很多時候父母和青春期的孩子不對付,就是因為不了解。而這份不了解背后,和父母的心態息息相關。

在得知懷孕或者孩子剛剛出生時,不少爸媽都會拿起育兒書,試圖去了解孩子,理解孩子的行為。

同理,面對即將進入青春期的孩子,父母依舊需要保持這樣的學習心態,提前準備,做好應對措施。當孩子真的有一天開始叛逆、開始頂嘴時,你能真正地站在他們的角度理解孩子,幫助孩子順利度過這一具有重大意義的人生階段。

- 上一篇:寶寶全腦開發的黃金時期,您知道嗎

- 下一篇:全腦教育到底能給孩子帶來什么